Stefan Sagmeister, 57, lebt und arbeitet in New York City. Zuletzt hatte er mit großen Ausstellungen zu Themen wie Glück und Schönheit in Frankfurt und Wien auch in Europa wieder für Aufsehen gesorgt. Hier erklärt Sagmeister, dass uns Schönheit zu besseren Menschen machen könne: „am besten ist’s, wenn sie uns zu Tränen rührt“.

Herr Sagmeister, wir skypen zwischen Berlin-Kreuzberg und New York City, aber wir sehen uns trotzdem nicht. Vielleicht, weil einer von uns noch Pyjama trägt – in New York ist’s ja noch früh. Oder was haben Sie an?

Stefan Sagmeister: Ich bin schon angezogen! Ich trage einen blauen Anzug und ein geblümtes blaues Hemd. Später werde ich einen blau gemusterten Mantel überwerfen, eine befreundete Designerin abholen und mit ihr auf meiner blauen Vespa nach Queens fahren.

Blau mögen die Menschen.

S. S.: Absolut! Da überschneiden sich die wissenschaftlichen Untersuchungen mit unseren eigenen. Weltweit: Die Mehrheit der Menschen stimmt immer für Blau.

Warum ist das so?

S. S.: Die Menschen haben einen blauen Himmel immer als einen sicheren Himmel empfunden. Dann stürmt es nicht. Und auch ein blaues Meer ist ein sicheres Meer.

Das Beauty-Projekt von Sagmeister & Walsh: eine Kombination von Form, Farbe, Komposition, Material

Schöne Erklärung! Der Titel Ihres jüngsten Projekts, Herr Sagmeister, welches Sie mit Jessica Walsh umgesetzt haben, lautet „Beauty“. Untertitel: Schönheit gleich Funktion gleich Wahrheit. Könnten Sie uns das einmal vorrechnen?

S. S.: Na klar. In jener Zeit, da der Funktionalismus geherrscht hat – ich würde sagen, so von 1950 bis 2000 – haben viele der Dinge, die eigentlich unter dem Deckmantel des Funktionalismus gebaut oder hergestellt worden sind, nicht richtig funktioniert. Etwa die Siebzigerjahre-Wohnblocks, die schon in den Neunzigern wieder abgerissen werden mussten.

Die waren nicht schön genug?

S. S.: Wenn bei diesen Wohnblocks die Schönheit das Ziel gewesen wäre, neben der Funktionalität, dann würden sie heute alle noch stehen, dann würden die Leute gern darin wohnen. Das heißt, sie würden eben auch besser funktionieren.

Im 20. und 21. Jahrhundert ist ja die Schönheit in Verruf geraten. Da hieß es, dass die Schönheit der Aufklärung im Weg stehe.

S. S.: Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist eine ganz schlechte Entwicklung, die wir derzeit dabei sind zu berichtigen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in 20 Jahren sehr kritisch auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückschauen werden.

Max Bill zum Beispiel hat schon früh gefordert, dass wir der Schönheit wieder den gleichen Wert wie der Funktionalität beimessen müssen.

Fernblick: Büro und Schreibtisch von Stefan Sagmeister in New York City

Und das „form follows function“? Stimmt nicht?

S. S.: Diese Mär, dass etwas automatisch gut sein wird, wenn es funktioniert – einfach falsch! Die Interpretation dieses alten Satzes „form follows function“, den der Chicagoer Architekt Louis Sullivan komplett anders gemeint hat, stimmt nicht. Ein Ding muss mehr tun als nur funktionieren. Sonst empfinden wir es als kalt und ultimativ unmenschlich. Prinzipiell geht es bei der Schönheit darum, ob etwas mit Liebe gestaltet ist oder ob es jemandem egal war. 99 Prozent von allem, was hässlich ist auf der Welt, ist einfach hässlich, weil es jemandem egal war. Vielleicht könnte man den Begriff der Schönheit auch ersetzen durch „die Form, die mit Absicht gestaltet wurde“.

Dann jetzt mit Absicht die Frage: Welche unserer Uhren ist die schönste?

S. S.: Jetzt mag ich Uhren sowieso gern. Ich habe aber eine eckige blaue NOMOS-Uhr, die Tetra neomatik.

Angeblich finden die Menschen ja Kreise besser als Rechtecke und Quadrate, so haben Sie es auch in Ihrer Frankfurter Ausstellung gezeigt.

S. S.: Grundsätzlich ist es schon so, dass runde Dinge insgesamt als schöner empfunden werden – verglichen mit eckigen –, weil die Natur meistens rund, sehr selten eckig ist. Selbst die Architektur der Eingeborenen: Ob das die Iglus in Alaska, die Zelte der Indianer oder die Adobe Houses im Südwesten der USA oder Mexiko sind – da ist überall viel Rundes dabei. Runde Dinge sind sicherer, wir können uns daran nicht stoßen. Es ist weltweit so, dass runde Dinge besser abschneiden als eckige. Aber ich bin überhaupt kein Befürworter davon, dass wir jetzt nur noch Kreise gestalten.

Schöner Handschuh, schöne Aussage: „Alles, was ich tue, kommt zu mir zurück.“

Sie sagen auch, Schönheit mache uns zu besseren Menschen. Ist Schönheit also eine Art Benimmschule?

S. S.: Ich glaube: Wenn wir uns in schönen Gegenden befinden und von schönen Dingen umgeben sind, dann fühlen wir uns besser und wir benehmen uns besser. Wenn ich nochmal den Siebzigerjahre-Wohnblock hernehmen darf: An vielen Orten der Welt wurde er abgerissen, weil sich die Menschen darin nicht nur nicht wohlgefühlt haben, sondern weil sie sich auch miserabel benommen haben. Kriminalitätsraten sind gestiegen, alles verwahrlost, Männer haben an jede Ecke uriniert. Solche Orte sind den Menschen einfach egal.

Gilt das auch in der Online-Welt?

S. S.: Klar. Wenn man unter den sozialen Medien das funktionalste heraussucht – ganz eindeutig Twitter –, zeigt sich, dass sich die Leute hier auch am brutalsten zueinander benehmen. Shitstorms, Aggressionen: Das hat etwas mit der reinen Funktionalität zu tun. Auf Instagram hingegen spielt Ästhetik eine viel größere Rolle, da ist die Aggression kaum ein Problem. Und Instagram wächst zehn Mal so schnell wie Twitter. Ich nehme an, dass eine Uhr von NOMOS, die extrem schön ist, sich auch viel besser verkauft als eine andere nicht so schöne von vielleicht einer anderen Marke.

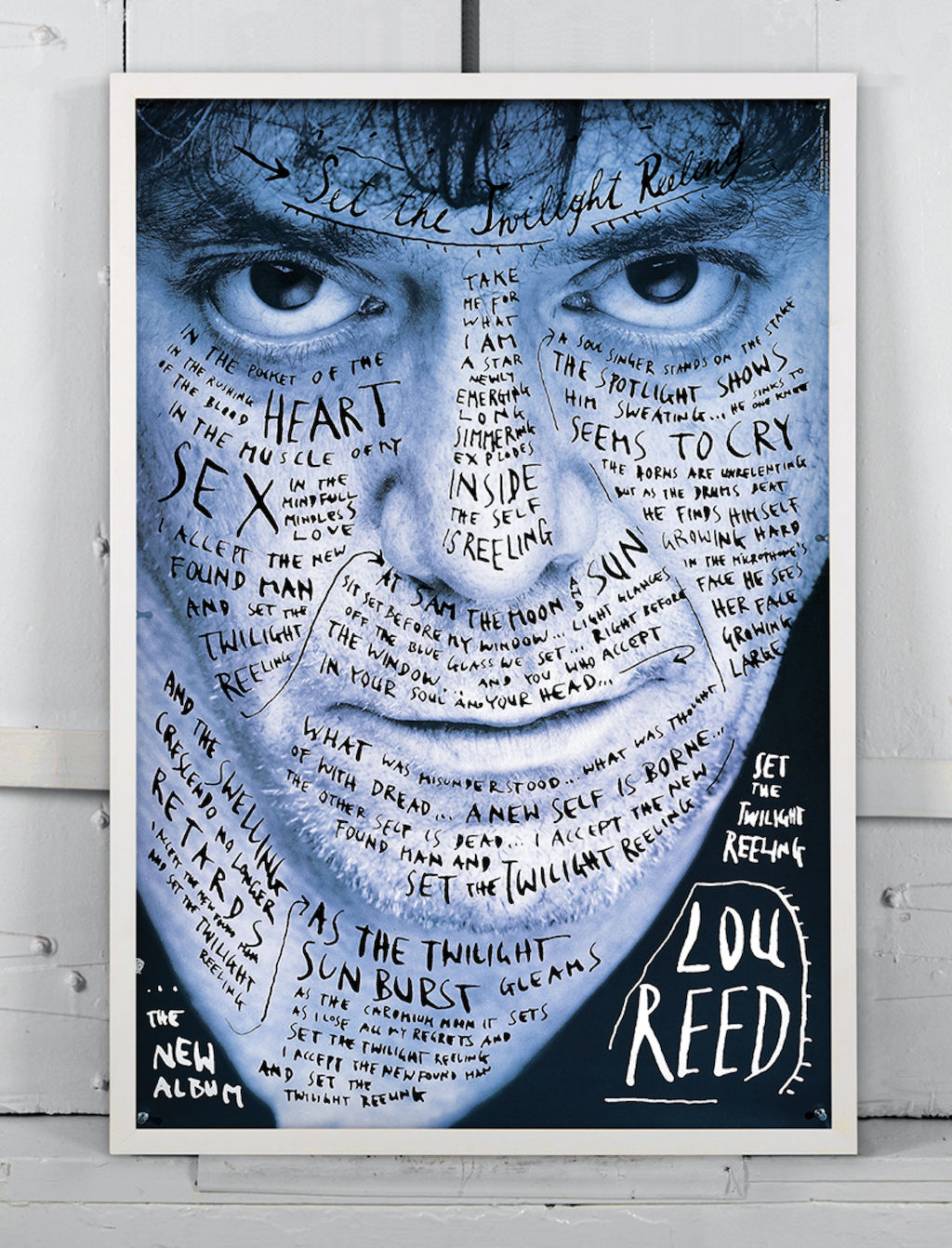

Auftragsarbeit – und auch eine Form von Schönheit: Schrift auf Haut, Liedtext von Lou Reed auf Lou Reed

Wenn uns Schönheit erzieht: Könnte uns denn auch ein gutes Paar Schuhe oder eine schöne Uhr zu einem besseren Menschen machen?

S. S.: Geht jetzt vielleicht etwas weit, aber ja: Sowas trägt dazu bei. Im Konvolut unserer Umwelt spielt natürlich auch die Uhr oder die Socke oder der Schuh eine Rolle. Die Uhr eine größere als die Socke, weil ich sie häufig anschaue.

Mit welchem Ziel arbeiten Sie, was muss Ihr Design noch können?

S. S.: Es muss jemandem helfen und es muss jemanden entzücken! Wenn ich Dinge herstelle, die irgendwem weiterhelfen und die ihn entzücken, dann habe ich meinen Job gemacht.

Das Ding muss ein Recht haben, in der Welt zu sein. Im idealen Falle ist der Kunde intelligenter als wir, das heißt, wir können etwas lernen vom Kunden. Wir haben es gern, wenn das nette Leute sind. Sonst kann man ja im Bett bleiben.

Wie hat das für Sie angefangen mit dem Design, gab es einen Schlüsselmoment?

S. S.: Wir sind als Familie immer zu einem ganz einfachen Haus im Montafon, ein Tal in Vorarlberg in Westösterreich, gefahren und haben dort in einem Haus von einer Tante den ganzen Sommer verbracht. Und in der Nähe von diesem Haus gab es eine kleine Kapelle. Darin ein Bild, das zeigte, wie eine Lawine vom Berg herunterkam. Unterhalb eine Familie von frommen Leuten auf der einen Seite und auf der anderen Leute, die eher so in Partystimmung waren – die hat die Lawine erwischt.

Die Frommen überleben, die Partygänger erwischt’s?

S. S.: Natürlich, die Leute, die nur Party machen, die wird’s erwischen. Hat mich unglaublich beeindruckt. Also, ich hab natürlich Angst vor Lawinen. Ich habe das Bild nachmalen lassen, und das hängt jetzt bei mir im Schlafzimmer hier in New York.

Auch schön, und nicht nur, weil sie blau ist: die Uhr, die Stefan Sagmeister trägt. Modell Tetra neomatik 39 nachtblau.

Stefan Sagmeister lebt und arbeitet in New York City. In Europa hatte er zuletzt gemeinsam mit Jessica Walsh große Ausstellungen zu Themen wie Glück und Schönheit. Sagmeister unterrichtet außerdem an der School of Visual Arts im Graduate-Programm und versucht, den Studenten „ein paar Sachen beizubringen: etwa, dass Dinge, die wir machen, funktionieren müssen und können. Und, dass die Dinge, die wir machen, jemanden entzücken müssen und können.“ Wenn es funktioniert, habe er selbst Tränen in den Augen.

VERÖFFENTLICHUNG: Januar 2020

TEXT: NOMOS Glashütte

BILDER: 1. James Braund, 2. Sarah Hopp, 3. & 4. Stefan Sagmeister, 5. Timothy Greenfield Sanders, 6. NOMOS Glashütte