Jörg Hundertpfund denkt viel nach über das, was Designer tun – nicht erst seit Greta Thunberg. Die Anstrengung um die Welt und wie wir sie auch mit unseren Dingen zu einer besseren machen, ist für den bekannten Produktdesigner und Potsdamer Professor eine zentrale Frage. Hier im Interview.

Jörg Hundertpfund, Professor für Produktdesign und freier Gestalter

Herr Hundertpfund, Sie sind Produktdesigner, bringen Gestalten auch jungen Leuten bei. Kann man das jetzt, da das Gebot der Stunde Nachhaltigkeit lautet, eigentlich noch guten Gewissens tun?

Jörg Hundertpfund: In unserer Welt definieren Dinge Identität und spielen daher eine große Rolle. Die Ausbeutung von Ressourcen hat uns nun jedoch vor eine neue Situation gestellt, die unter Umständen unumkehrbar ist. Sie stellt uns vor Riesenprobleme. Jeder Schritt einfach so weiter ist ein Experiment mit ungewissem und womöglich prekärem Ausgang.

Vielen Menschen wird’s zu viel. Vielleicht hat aus diesem Grund eine junge japanische Autorin in den letzten Jahren mit einem Buch für Furore gesorgt, das den Leuten erklärt, wie sie die Dinge wieder loswerden: Marie Kondos Aufräum- und Wegwerfbuch wurde in viele Sprachen übersetzt, ist ein Bestseller, to kondo bezeichnet im Englischen mittlerweile sogar die Tätigkeit, sich von überflüssigen Dingen zu trennen.

J. H.: Das ist doch ganz klar: Man kann sich den Konsumenten heute vorstellen wie einen Schwimmer im Strom. Immerzu darauf bedacht, die Arme nach vorn weit zu öffnen, die Dinge an sich zu reißen und dann wieder nach hinten wegzuschieben.

Wenn die Dinge sich dann aber hinter einem stapeln und nicht mehr wegschieben lassen, hat man natürlich ein Problem: Man wird zum Messie wider Willen.

Wenn man so will, auch eine Form von Konsum: unterwegs sein

Dann braucht es erstmal einen Ratgeber.

J. H.: Ja, einen, der mir sagt: Wie bleiben die Dinge erst gar nicht an mir kleben. Wie komme ich schwimmend durch den Krempel des Lebens.

Vielleicht sollten wir einfach alle wieder mehr Window-Shopping betreiben. Oder einfach nur leihen, was wir brauchen. Die Akkumulation der Dinge, die massenhafte Herstellung auf Kosten menschlicher und natürlicher Ressourcen: All dies ist noch immer zu sehr an den Besitz geknüpft und dabei doch ein offensichtliches Problem, vor welchem wir uns nicht mehr wegducken können.

Window-Shopping, leihen, teilen: Der Blick in die Zukunft zeigt, dass neue Gewohnheiten sinnvoll wären.

Aber nichts mehr zu kaufen – ist das die Lösung?

J. H.: Was man wirklich besitzen möchte, sollte man sich erst einmal „verdienen“. Und damit meine ich nicht ausschließlich den monetären Aspekt, sondern auch verdienen im Sinne einer Verantwortung.

Man sagt ja immer: Besitz verpflichtet …

J. H.: Ja. Man ist gegenüber jedem Ding, das man besitzt, verpflichtet. Und sei es eben nur eine Büroklammer.

Und meist haben wir mehr als eine Büroklammer.

J. H.: Ein Durchschnittseuropäer besitzt etwa 10.000 Dinge! Und mit allem müssen wir umgehen, wir müssen uns um jedes einzelne Ding kümmern, und für alles tragen wir Verantwortung. Das wird meines Erachtens nicht gelernt.

Können Dinge aber auch dazu beitragen, dass Leben gelingt?

J. H.: Ja. Wir brauchen einfach mehr Auseinandersetzung mit den Dingen, die uns umgeben. Dann kommt es auch nicht zu massenhaftem Konsum. Ich glaube, dann wird man irgendwann verstehen, dass das neue Ding überhaupt nichts nützt, wenn man nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Über den reinen Konsum kommen wir nicht weiter – dieser schafft höchstens eine kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, die in aller Regel schnell schal schmeckt und den Hunger nach dem nächsten Konsumkick befördert.

Hunger nach dem nächsten Konsumkick? Vielleicht hilft es, dagegen anzukritzeln.

Sie sind Gestalter. Da sind neue Produkte aber auch Aufträge, Jobs, Teil der Arbeit, oder nicht?

J. H.: Na klar. In der Ökonomie der Gestaltung bringt uns jeder neue Job, jedes Produkt natürlich weiter. Sie sind Lebensgrundlage. Aber ich fordere schon lange, dass wir nicht unendlich produzieren dürfen … Wir müssen reagieren. Und als Gesellschaft müssen wir uns Gedanken machen: Wie definieren wir uns?

Was meinen Sie damit?

J. H.: Wenn es wichtiger ist, was ich besitze, als in welcher sozialen, ökonomischen oder ökologischen Umgebung ich lebe: Dann ist das doch eine Realität, mit der wir irgendwie umgehen müssen.

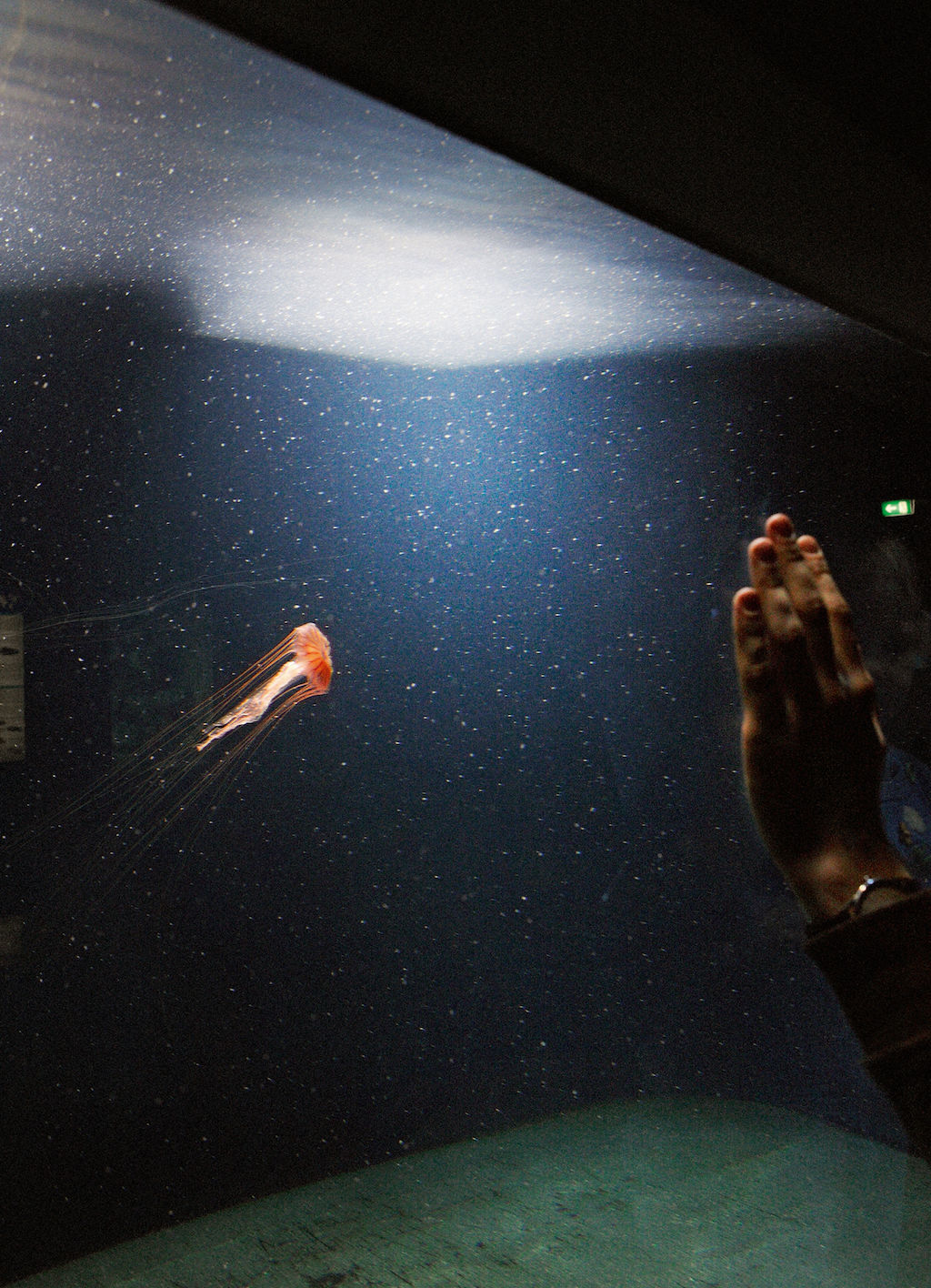

Quallen sterben und können später mit dem Leben weitermachen. Als Mensch fragt man sich schlauer: Welche Folgen hat mein Tun?

Welche gute Seite könnte unser Konsum vielleicht auch haben?

J. H.: Wir sind etwa hochgradig mobil. Das ist schon auch gut, es bildet, vernetzt ... Wir müssen uns aber mit der Frage beschäftigen, wozu wir diese Mobilität nutzen. Keiner steigt doch ins Flugzeug und fragt sich, ob er dort, wo er landet, auch willkommen ist. Die Frage ist immer: Welche Folgen hat mein Tun? Was hat das mit meiner Persönlichkeit zu tun und inwieweit sind andere ungefragt davon betroffen?

Was schlagen Sie vor?

J. H.: Heute muss alles leicht zugänglich sein, sofort funktionieren, selbsterklärend sein usw. Ich denke, wir sollten Dinge wieder als Anforderung und in diesem Sinne als Hürde begreifen. Man sollte sich wieder beschäftigen müssen mit den Dingen und dem, womit man sich umgibt, wie man lebt und wozu man sich etwas kauft.

Und dann ist ein Ding eben doch ein gutes Ding?

J. H.: Ja, wenn man nicht einfach blindlings zuzugreifen braucht, wenn es im Anspruch nicht so selbstverständlich ist. Und auch, wenn die Geschichte weitergeschrieben werden kann, wenn in den Dingen potenziell Entwicklung steckt. Dann kann ein weiteres Ding eine große Hilfe sein und einen neuen sinnvollen Zugang schaffen.

Und ist es auch mal gut, sich eine Uhr zu kaufen?

J. H.: Ja, klar! Insbesondere braucht eine Uhr, wer stets zu wenig Zeit hat.

VERÖFFENTLICHUNG: Januar 2020

TEXT: NOMOS Glashütte

BILDER: NOMOS Glashütte/Benjakon